Hace algunos meses ya que le dedicaba una entrada aquí en el blog a

Antonio de Hoyos y Vinent (concretamente a “

El Crimen del Fauno”), uno de mis escritores españoles predilectos. Ya entonces comentábamos el injusto silencio que hay alrededor de su figura… nunca entenderé porque siempre se reivindica a los mismos cuatro y en cambio hay tantos autores atractivos por redescubrir. Bueno, la cuestión es que “

Aromas de Nardo Indiano que Mata y de Ovonia que Enloquece” se me resistía, no había manera de encontrarlo en las librerías de viejo habituales. Gracias a que existe “

Iberlibro” al final ha caído en mis manos. Y es que con ese título (no me digan que no dan unas ganas tremendas de leerlo sólo oírlo) se me hacía la boca agua al imaginar qué macabros perfumes nos describiría el señor de Hoyos.

En palabras de mi admirado Luis Antonio de Villena, “Antonio de Hoyos y Vinent, marqués de Vinent, era un hombre (según los recuerdos y retratos de quienes le conocieron) alto, de corpulencia un algo desgarbada, de voz paposa (por su sordera de nacimiento), envuelto siempre en una elegancia excesiva y abrumadora. Camisas de seda, ternos impecables, inmensos gabanes con amplios cuellos de piel, finísimos guantes y, en las manos, magníficas y raras sortijas –González Ruano habla de una amatista descomunal-y, siempre, su monóculo de concha. Frecuentaba las reuniones de la aristocracia, algunos círculos de literatos y el mundo de los toros; los cafés cantantes y el sórdido ámbito –que a veces es lujo- de los malos rincones. Acompañado por una pequeña y deslumbrante corte (el exquisito figurinista Pepito Zamora, Gloria Laguna, marquesa y mujer de fuste, y la bailarina exótica Tórtola Valencia), gustaba de confundirse, homoerótico y prostibulario, con chulos, hetairas y torerillos en sus nocturnos recorridos por los barrios bajos. El lujo, la decadencia, los placeres prohibidos, la sensación a la par de sensualidad, pecado y misticismo, se mezclaban en él, entre el oropel brillante de sus poses y atuendos, con el arrabal de la torería, el cuplé y los proxenetas”.

Si les cito este fragmento (del imprescindible “Corsarios de Guante Amarillo” de Villena) no es casual. Todo este mundo turbio y de exotismo folclórico al que alude Luis Antonio aparece de forma recurrente en los pequeños relatos, -a veces pretextos para retratar su mundo-, del volumen: Mujeres envueltas en vestiduras imposibles, antros sórdidos habitados por príncipes decadentes y lánguidos jovencitos, ladrones y cantaoras; nubes de opio, venenos varios, aires de Persia y referencias a una religiosidad de tintes místicos.

Todos estos elementos se confunden y se entremezclan en una obra turbadora y lisérgica. Que maravilla recorrer los arrabales de Madrid y el brillo sucio de sus luces nocturnas de la mano de tan insigne anfitrión.

Aquí les dejo un fragmento de “Noche de China” por si les pica la curiosidad. Es el relato que inicia el libro, en el que un viejo caballero decadente en pleno carnaval de Londres sigue a un estrambótico chino y entra en un fumadero de opio donde presencia exóticas danzas orientales y es atacado por unos canallas:

“Ya en la calle, no sé cómo mis pasos me llevaron hacia el Wythe Chapell. La niebla era tan densa que daba la impresión asfixiadora de andar entre algodones. Siluetas confusas flotaban como condensaciones de la niebla que fingían siniestros monjes encapuchados, torturados penitentes de alto capirote, pierrots grotescos, innobles bebés. Mujeronas con ademanes de marimacho y soldados de adamada apostura. De vez en cuando la luz de un reverbero de gas caía sobre los pingajos y era una nota verde rabioso, azul añil o rojo sangre.

De improviso un olor conocido me hizo estremecer. ¡“Noche de China”!... Sí. Era el aroma inconfundible, el aroma a sándalo, a ámbar, a flores marchitas y, ¿por qué no decirlo?, un sutil olor a podredumbre, algo muy vago, muy tenue, pero que yo percibía con toda claridad.

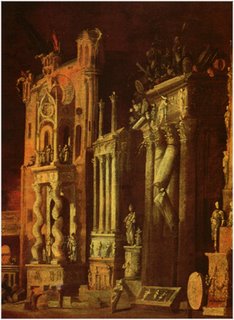

Miré, buscando de donde podría venir, y entonces vi, caminando a algunos pasos delante de mí, un chino, un auténtico chino. ¿Caminando? No; hallábase ante la puerta iluminada de un pequeño pabellón, una puerta de papel miniado como un farol chinesco, y se inclinaba ante mí con mil reverencias y zalameos, invitándome a entrar. Y, cosa rara, mientras la niebla impenetrable borraba todo lo demás, allí se disipaba, y a la luz amarillenta veía yo al chino con sus pantalones de seda azul, su blusa negra y su cara de cera cubierta de innumerables arrugas, entre las que relucían los ojillos negros, menudos y brillantes como los de las ratas.

Entré y sentí la sorpresa de encontrarme en una casa de te, una casa toda colgada de flores y de farolillos de papel, en que una muñequilla, vestida de peregrinas sedas estampadas de dragones como una Hija del Cielo, como una princesa de la dinastía de los Ming, una poupée de ojos oblicuos y boca breve, me brindaba con la delicia de sus gestos menudos unas esterillas, unos cojines de cuero y una pipa.

Por un momento, uno solo, me pareció que las flores eran de papel y la muñeca una prostituta vieja y repintada; pero inmediatamente volví a revivir la prodigiosa “Noche de China”.

Humo. Súbitamente, cuando una laxitud divina me invadía, el humo poblóse de reflejos. Una danza de espadas, de puñales… Hojas azules que lanzaban chispas, que se entrechocaban… Rostros… ¿Eran chinos de cansadas facciones, hombres de Oriente?... Una pausa de lucidez… Los rostros de los hijos del Celeste Imperio me parecían rostros de canallas, maculados por todos los vicios y todas las fatigas; caras de apaches, pálidas, surcadas de hondas arrugas, esas carátulas de goma que venden en los bulevares. Y las gorras de grandes viseras y los pañuelos rojos que rodeaban los cuellos completaban la ilusión siniestra.

La danza de las espadas, de los alfanjes o de los puñales -¿qué era aquello que lanzaba un chisporroteo azul, como si de su cruce y entrechocar surgiesen fuegos fatuos?- proseguía en la niebla, que se iba densando. Mejor que niebla parecía humo, un humo denso y perfumado. Nada faltaba al horror de aquella danza, ni aun siquiera el tragigrotesco espanto de las mascaras horrendas y abrumadoras de la liturgia tibetana. Pero lo más extraño, lo peregrino, era que las mascaras aparecían siempre entre los tapabocas de colorines y las gorras achuladas. Las aceradas hojas rozaban mis carnes; pero mi torpeza era tal, que, cuando trataba de moverme, me hacía la impresión de que mi fatiga se me incrustaba en los brazos y las piernas como si fuesen cortantes ligaduras. Al fin no pude más, y, como en las pesadillas en que caemos al fondo de un abismo, me dejé resbalar inerme en aquel sopor.

A la mañana siguiente –concluyó el señor Heliogábalo- los policemen me recogieron atado, casi desnudo, tirado en el fondo de un horrible callejón sin salida.

Durante un mes bordeé la locura y la muerte”.